Auf der Tagung in Vallendar hielt Frau Dr. Astrid Baumann einen Vortrag über den Protest gegen die Kompetenzorientierung des Mathematikunterrichts in den Jahren 2009 bis 2019.

Diesen Vortrag veröffentliche ich hier unverändert.

Unser Protest gegen die Kompetenzorientierung des Mathematikunterrichts in den Jahren 2009 bis 2019

Ausarbeitung eines Vortrags vom 10. Juni 2025

Merkwürdige Neuerungen

Ich kann mich noch genau erinnern, wann ich das erste Mal von den neuartigen Modellierungsaufgaben im Mathematik-Abitur erfuhr. Es war im Jahr 2009; ich war damals als Mathematikdozentin im Fachbereich Bauingenieurwesen an der Fachhochschule Frankfurt tätig.

Eines Tages kam der Professor für Straßenbau, Herr Santowski, zu mir, und sagte, sein Sohn sei gerade im Abiturjahrgang, und die Abituraufgaben seien so komisch.

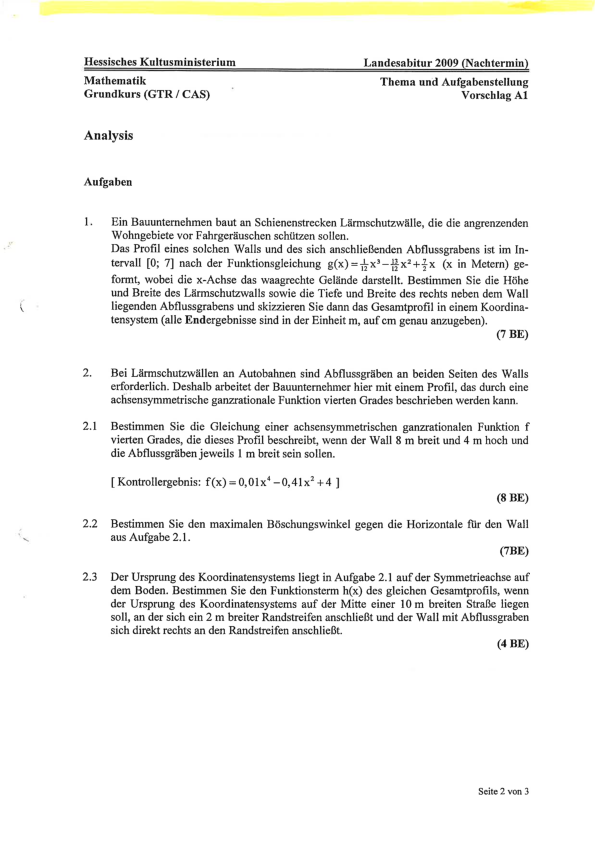

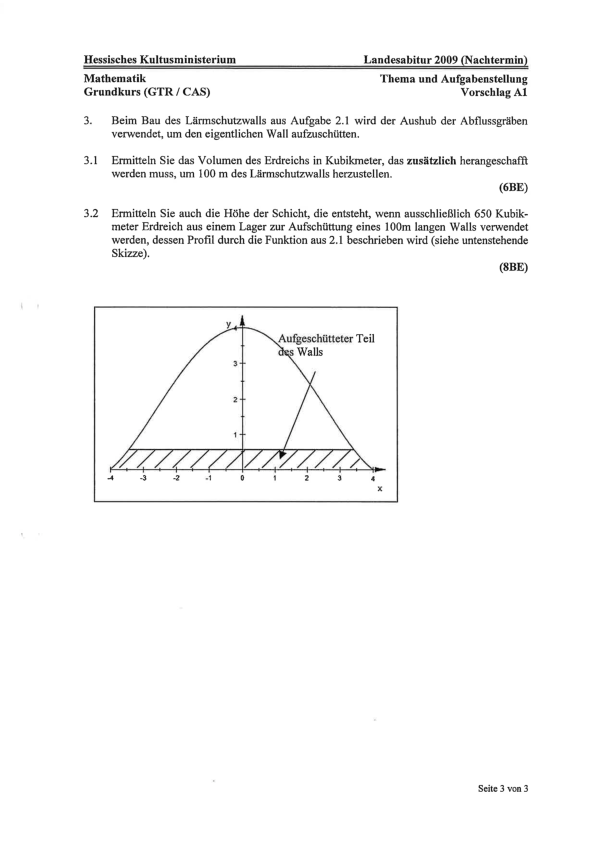

Er zeigte mir eine Aufgabenstellung aus dem Grundkurs des hessischen Zentralabiturs 2009 (Nachtermin). Es ging um Lärmschutzwälle, siehe [Anhang 1].

Ein Teil war folgende Textaufgabe:

2. Bei Lärmschutzwällen an Autobahnen sind Abflussgräben an beiden Seiten des Walls erforderlich. Deshalb arbeitet der Bauunternehmer hier mit einem Profil, das durch eine achsensymmetrische ganzrationale Funktion vierten Grades beschrieben werden kann.

2.1. Bestimmen Sie die Gleichung einer achsensymmetrischen ganzrationalen Funktion f vierten Grades, die dieses Profil beschreibt, wenn der Wall 8 m breit und 4 m hoch und die Abflussgräben jeweils 1 m breit sein sollen.

[Kontrollergebnis: f(x) = 0,01x4 − 0,41x2 + 4].

„Das stimmt doch gar nicht“, sagte Herr Santowski, „so ein Profil eines Lärmschutzwalls hat nichts mit einer Polynomfunktion zu tun. Das ist einfach eine gerade Böschung, das Profil ist also trapezförmig, oben drauf führt in der Regel ein Wirtschaftsweg entlang“.

Von der Mathematik her war eigentlich nur die Aufgabe zu lösen, eine ganzrationale Funktion vom Grad 4 zu finden, die durch fünf vorgegebene Punkte auf den Koordinatenachsen verläuft. Das geht in diesem Fall recht schnell, weil die vier Nullstellen der gesuchten Polynomfunktion vom Grad 4 bekannt sind. Man kann also einen eleganten Ansatz mit Hilfe der Produktform für die gesuchte Funktionsgleichung machen.

Bei den Musterlösungen des Kultusministeriums wird aber davon ausgegangen, dass kaum ein Schüler den eleganten Lösungsansatz in der Produktform f(x) = a • (x − 4)(x + 4)(x − 5)(x + 5) aufstellt.

Als wahrscheinlicher Ansatz wird f(x) = ax4 + bx2 + c angegeben, der dann zu einem Gleichungssystem führt, das mit einem CAS- Rechner(!) gelöst werden darf. Das Ergebnis wird zusätzlich im Aufgabentext als Kontrollergebnis in Klammern mitgeteilt, weil damit noch weitergerechnet werden soll:

f(x) = 0, 01x4 − 0, 41x2 + 4.

Damals ahnte ich noch nicht, dass sich an dieser kleinen Abitur-Teilaufgabe bereits alle Facetten der Neuausrichtung des gesamten Mathematikunterrichts zeigten:

- weltfremde Modellierungen, hohe Textlastigkeit

- forcierter Taschenrechner-Einsatz

- Verlust von Rechenfertigkeit und mathematischer Eleganz

Es stand jetzt vielmehr die Frage des Straßenbauingenieurs im Raum, ob man solche falschen Modellierungsaufgaben unkommentiert stehen lassen könne.

Es gab noch eine weitere Aufgabe über einen Lärmschutzwall und Aufgaben über Trassenführungen bei Autobahnen in den Analysis-Aufgaben des hessischen Abiturs 2009. Dabei wurden unsachgemäße Modellierungen mit Polynomfunktionen verwendet [Hess]. Es hätte sich also bei angehenden Bauingenieurstudenten, die solche Aufgaben im Abitur lösen mussten, eine völlig falsche Vorstellung festsetzen können.

Wir beschlossen, uns ans Kultusministerium zu wenden. Zur fachlichen Fundierung verfasste ich in Kooperation mit Herrn Santowski einen Artikel über diese praxisfernen Modellierungsaufgaben und über die Verwendung der Klothoide bei der Trassenführung. Der Titel lautete Eine kritische Betrachtung zum Thema Modellierungsaufgaben anhand von Beispielen aus dem hessischen Mathematikabitur 2009 [Bau].

Ich besorgte mir weitere Aufgaben aus dem hessischen Zentralabitur, das 2007 eingeführt worden war. In jeder Analysis-Abituraufgabe waren jetzt diese merkwürdigen, angeblich anwendungsorientierten Einkleidungen. Eine seltsame Kugelmaus-Aufgabe wurde von Hans Walser kritisch besprochen, mit dem ich wegen der neuartigen Aufgaben Kontakt aufgenommen hatte [W]. Im Jahr 2011 gab es dann in Hessen eine völlig unverständliche Hochwasseraufgabe im Leistungskurs Analysis (A2) [BB2], S.16.

Parallel zu dieser Entwicklung nahmen die mathematischen Vorkenntnisse der Studienanfänger immer weiter ab. Die beginnenden Defizite im Bruchrechnen (!) führten wir hauptsächlich auf den massiven Taschenrechner-Gebrauch zurück. In Hessen war damals der TR ab Klasse 7 Pflicht.

Ein Gespräch mit dem Kultusministerium über diese brennenden Themen kam schließlich im Sommer 2011 in Frankfurt zustande. Der Referent für Mathematik brachte vier Abituraufgabensteller mit uns zusammen. Wir waren zu viert nach Frankfurt gefahren; außer mir waren eine befreundete Friedberger Gymnasiallehrerin, Frau Häußge, und die Professoren Köhl von der Uni Gießen und Merkel von der FH Gießen/Friedberg dabei. Den erwähnten Fachartikel und eine Liste von Mängeln bei weiteren Modellierungsaufgaben hatte ich vorab an das Kultusministerium geschickt.

In dem Gespräch kritisierten wir

- die Kürzung des Mittelstufenstoffes im Zuge von G8. Warum wurde nicht stattdessen an der Integral- oder Matrizenrechnung, also am Ende der Schulzeit gekürzt?

- den intensiven Taschenrechner-Gebrauch – damals war die CAS-Bruchrechenfunktion schon auf jedem gängigen TR installiert.

- die gekünstelten Modellierungsaufgaben, die für den Studienbeginn in den Ingenieurwissenschaften äußerst kontraproduktiv sind.

Ich gebe hier verkürzt und lapidar den Standpunkt des Teams wieder, der sich im Laufe des zweistündigen Gesprächs herausschälte:

- Sie sagten, sie hätten keinerlei Einfluss auf die Lehrpläne. Der PISA-Test diktiere diese neuartigen Aufgabenformate.

- Zum Taschenrechner-Einsatz vertrat man die Auffassung, dass jetzt diese leistungsfähigen Taschenrechner, also Grafiktaschenrechner und CAS, in der Welt seien und deshalb auch in den Schulunterricht integriert werden müssten. Und was im Unterricht Thema sei, müsse auch abgeprüft werden, sonst würde es nicht ernst genommen. – So nebenbei erfuhren wir, dass die hessischen Abituraufgabensteller damals pro Jahrgang 108 (!) Abituraufgaben entwerfen mussten, wegen der drei verschiedenen TR-Typen (WTR, GTR, CAS). Wir erfuhren auch noch, dass im Thüringer Abitur schon längst CAS-Rechner verwendet wurden.

- Die Fehler in den Abituraufgabenstellungen wurden im Einzelnen nicht mehr besprochen. Einer der Aufgabensteller meinte, beim früheren dezentralen Abitur hätte es sicher auch Fehler gegeben, die hätten aber die Lehrkräfte ad hoc bei der Prüfung ausbügeln können, und es wäre daher nicht publik geworden.Da war ich ziemlich baff!!

Das Gespräch brachte keine Annäherung der unterschiedlichen Standpunkte. Welche Rolle die neuen Bildungsstandards [B] im Hintergrund spielten, war uns damals noch nicht bekannt, auch der Begriff „Kompetenz-Orientierung“ wurde nicht erwähnt. Wir dachten immer noch, die Modellierungsaufgaben seien erfunden worden, um mit vorgetäuschtem Praxisbezug den Taschenrechnereinsatz zu rechtfertigen. —

Das Gespräch gab mir jedoch den Denkanstoß, mich mit den erwähnten Thüringer Abituraufgaben zu beschäftigen. Die Thüringer Abituraufgaben 2007-2010 waren – wie ich später erfuhr – unter Federführung von Dr. Wolfgang Moldenhauer erstellt, und ziemlich pfiffig. (Herrn Moldenhauer hatte ich auf den Tagungen unseres Begabtenförderungsvereins kennengelernt). Bei den CAS-Aufgaben des Thüringer Abiturs stand der Rechner gar nicht im Vordergrund. Und es gab auch einen hilfsmittelfreien Teil. (Ein solcher hat sich inzwischen wohl bundesweit durchgesetzt).

„Notstand Mathematik“ in Niedersachsen

Mein Blick über den Tellerrand hinaus weitete sich immer mehr. Offenbar gab es auch Bundesländer, in denen die Mathematikmisere noch brisanter war als in Hessen, namentlich Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Berlin bzw. Brandenburg, und überraschenderweise auch im einstmaligen Spitzenreiterland Baden-Württemberg.

Im Jahr 2009 hatte Prof. Sonar an der Uni Braunschweig zusammen mit Vertretern aus Schulen und der dortigen Industrie- und Handelskammer einen Tag der Mathematik veranstaltet, und für Niedersachsen einen „Notstand Mathematik“ ausgerufen. Die Mathematikkenntnisse sowohl der Berufsanfänger als auch der Studienanfänger waren einfach zu lückenhaft. Die „Welt am Sonntag“ berichtete in einem großen ganzseitigen Artikel über diese Aktion unter dem Titel: „Das Leid mit den Zahlen“.

Prof. Sonar, Prof. Löwe, der Mathematiklehrer OStD Gernot Tartsch, sowie Vertreter der IHK Braunschweig forderten das niedersächsische Kultusministerium auf, mehr Unterrichtszeit zum Einüben des wichtigen Mittelstufenstoffes einzurichten, die Bildungspläne besser mit den Hochschulen abzustimmen, den Taschenrechner erst ab Klasse 9 zuzulassen, und die Lehrer von überbordender Bürokratie zu entlasten.

Es wurde ein Arbeitskreis eingerichtet mit Vertretern des Kultusministeriums, um entsprechende Schritte schnell voranzubringen. Aber die Vertreter des Ministeriums sagten von Anfang an, Änderungen wären ein längerer Prozess, außerdem mit der KMK abzustimmen, und ließen dann die Zusammenarbeit nach einem Jahr im Sande verlaufen.

Dieses ganze Drama hat Herr Tartsch in einem Beitrag „Notstand Mathematik“ niedergeschrieben, der in der Zeitschrift „Mathematikinformation“ erschien [Ta].

Im selben Heft Nr. 55 stand mein Beitrag über die hessischen Abituraufgaben sowie ein Artikel von Hans Walser „Die Modellierung des schönen Scheins“[W].

Die Zeitschrift „Mathematikinformation“ wird vom Verein Begabtenförderung Mathematik e.V. herausgegeben, aktuell von Harald Löwe und Franz Lemmermeyer[MI].

Vernetzung

Im Jahr 2013 tauchte Ralf Wiechmann auf der Begabtenförderungstagung in Würzburg auf und hielt einen Vortrag über den Wirklichkeitsverlust von Bildung durch Kompetenzorientierung. Dadurch wurde mir erst so richtig klar, dass das eine Programmatik ist, die alle Schulfächer und alle Bundesländer betrifft.

Es ergab sich bald eine Zusammenarbeit in einem immer größeren Kreis von Mathematiklehrenden, die den „Mathematiknotstand“ nicht hinnehmen wollen.

Einige Namen will ich nennen:

Aus NRW waren es die Professoren Walcher und Cramer von der RWTH Aachen, und Christa Polaczek von der FH Aachen, Heiko Knospe von der FH Köln, außerdem Markus Spindler vom Kreisgymnasium Halle, Dieter Remus aus Paderborn, und dann auch Rainer Kaenders von der Uni Bonn, in Niedersachsen Thomas Sonar und Harald Löwe von der TU Braunschweig sowie der Mathematiklehrer Roland Schröder aus Celle; Jürgen Bandelt von der Uni Hamburg. Aus Berlin Angela Schwenk und Norbert Kalus von der Beuth Hochschule, sowie Thilo Steinkrauß vom Herder-Gymnasium. Außerdem die Didaktik-Professoren Thomas Jahnke von der Uni Potsdam und Wolfram Meyerhöfer, damals Uni Paderborn. Aus Baden-Württemberg natürlich Franz Lemmermeyer, sowie Wolfgang Kühnel von der Uni Stuttgart. Außerdem Ralf Wiechmann aus Wolfratshausen, und etliche andere.

Man muss sich das so vorstellen, dass sich im Laufe der 10er Jahre die Mitstreiter gegen Mathematikdefizite und kompetenzorientierte Modellierungsaufgaben immer besser vernetzten. Es bildete sich ein offener Verteiler heraus, in dem wir uns Rundmails schickten.

Veröffentlichungen, die gerade aktuell waren, wie z. B. der COSH-Mindestanforderungskatalog 2.0, Abituraufgaben und Bildungspläne aus verschiedenen Bundesländern, aktuelle Beiträge aus den Mitteilungen der DMV, später auch die Aufgaben zum mittleren Schulabschluss in Berlinoder zur Österreichischen Zentralmatura wurden herumgeschickt und kommentiert, oder auch gemeinsame Veröffentlichungen initiiert. Jürgen Bandelt schickte zum Beispiel einen „Aufschlag“ für einen geplanten Artikel, an dem sich andere beteiligen konnten.

Unser Verteiler ging ab 2013 auch eine Verbindung mit der Gesellschaft für Bildung und Wissen, kurz GBW, ein. Diese Gesellschaft hatte der Frankfurter Professor für Biologie-Didaktik Hans-Peter Klein gegründet, um gegen den generellen Absturz der Bildung im Zuge der Kompetenzorientierung anzugehen. Zum engagierten Kreis dort gehörten Andreas Gruschka, Jochen Krautz, Matthias Burchardt, Konrad Liessmann, Christoph Türcke, Ralf Lankau, Volker Ladenthin und viele andere. Einige von unserer Mathematiker-Gruppe traten der GBW bei, und die Sache weitete sich eindeutig aus. Die GBW veranstaltete riesige Tagungen, oft an der Uni Frankfurt, mit prominenten Rednern wie z.B. den Professoren Manfred Spitzer, Nida-Rümelin, Helge Braun oder Mathias Brodkorb, der damals Kultusminister von Mecklenburg-Vorpommern war. Und immer gab es ein großes Presse-Echo.

Wir trafen uns immer wieder auf diesen Tagungen oder auf den kleineren Tagungen des Vereins „Begabtenförderung Mathematik“.

Zahlreiche Veröffentlichungen wurden in dieser Zeit publiziert von sehr vielen Autoren, und aus unserer Mitstreiter-Gruppe. Wir mahnten immer wieder in den Mitteilungen der Deutschen Mathematiker-Vereinigung die Missstände an, aber auch in anderen Zeitschriften oder in der Tagespresse z.B. in der FAZ, in den Mitteilungen der GDM, in „Profil“ oder „Die Neue Hochschule“.

Ich erwähne hier nur einige Artikel mit kultigen Titeln:

„Die Entkernung des Mathematikunterrichts“ (Remus/Walcher, PROFIL, August 2016 [RW])

„Denken darf hier nur der Taschenrechner“ (Bandelt/Matschull, FAZ 28.Mai.2016 [BM])

„Die mathematische Schneeschmelze“ (Kaenders/Weiss, MDMV 2016) [KW]),

„Der Schwanz ist eine monoton fallende Exponentialfunktion“ (F. Lemmermeyer 2014 über die Modellierung eines ominösen Dinosaurierskeletts und andere Ungereimtheiten) [L].

Sehr viel wurde von Jürgen Bandelt publiziert. Ich möchte auf seinen hervorragenden Übersichtsartikel hinweisen, der im Jahr 2016 in den Mitteilungen der Hamburger Mathematischen Gesellschaft erschien: „Entfachlichung durch Kompetenzorientierung“ [Ban].

Dieser Artikel ist 30 (!) Seiten lang und beinhaltet eine Literaturliste mit allen wichtigen Publikationen aus jener Zeit. Ich habe 28 kritische Beiträge zur Kompetenz-Orientierung im Allgemeinen, und 31 zur Kompetenzorientierung des Mathematikunterrichts gezählt. Dort kann man vieles nachlesen, was ich aus Platzgründen nicht erwähnen kann.

Mit Jürgen Bandelt waren Dieter Remus, Angela Schwenk und ich im Juni 2016 bei einem Vortrag von Dr. Andreas Busse und Monika Seiffert von der Hamburger Schulbehörde, die den kompetenzorientierten Hamburger Rahmenplan für die Gymnasiale Oberstufe vorstellten. Als Teilmenge des spärlich vorhandenen Publikums stellten wir dazu unbequeme Fragen.

Schon ein Jahr zuvor hatte ich auf der Tagung der DMV in Hamburg Flugblätter gegen die Kompetenzorientierung ausgeteilt und eine Unterschriftensammlung versucht. Diese Aktion war aber nicht erfolgreich.

Die MaLeMINT-Studie

Im Jahr 2016 begann das IPN in Kiel die groß angelegte MaLeMINT-Studie [MaLeMINT]. Über 1000 Lehrkräfte an deutschen Universitäten und Hochschulen, die in den ersten beiden Semestern Mathematikvorlesungen hielten, wurden befragt, ich selbst war auch dabei.

Alle Befragten sollten die unverzichtbaren Mathematikkenntnisse angeben, die für ein MINT-Studium benötigt werden. Und nach 1½ Jahren kam heraus, was alle schon wussten: Die Grundlagen aus der Mittelstufen-Mathematik sind das A und O für den Studienerfolg. Das hatte Frau Prof. Polaczek von der FH Aachen schon viel früher statistisch sauber herausgefunden [HP] (2007).

Auch war durch Hochschuleingangstests in NRW, die Heiko Knospe [Kn] über Jahre hinweg durchführte, schon nachgewiesen, dass die Mathematik-Vorkenntnisse der Studienanfänger dort kontinuierlich abnahmen.

Trotz des enormen Aufwandes, der für die MaLeMINT-Studie getrieben wurde, hat die Bildungsadministration an den defizitären Bildungsstandards kein Jota geändert. War also die Umfrage nur eine Alibi-Veranstaltung? Oder diente sie dem Ziel, die Brückenkurse zu optimieren, die ja schon längst an allen Hochschulen seit einem Jahrzehnt angeboten wurden? In einer Mail vom 19. Dez. 2017 schrieb das IPN an die Teilnehmer der Studie abschließend: „Die Ergebnisse der MaLeMINT-Studie werden hoffentlich einen Beitrag zur Debatte der Übergangsproblematik Schule – Hochschule leisten können“. Das klingt fast wie: „Außer Spesen nichts gewesen“.

Inzwischen waren auch schon zahlreiche Vorkurs-Bücher erschienen, und seit 2013 gab es den Online-Mathe-Brückenkurs [OMB+], an dem 9 Technische Universitäten mitgearbeitet hatten. Parallel dazu erstellten Didaktiker den VEMINT-Brückenkurs, er war auf CD erhältlich.

Fazit: Brückenkurse wurden zur Dauereinrichtung, weil die Hochschulen ja etwas tun mussten, um die Schulstoff-Lücken zu füllen. Sie waren in der Zwickmühle, denn die Erfahrung hatte gezeigt, dass durch – wie auch immer geartete – Vor- und Brückenkurse die Mathematikdefizite aus der Schulzeit kaum aufgeholt werden konnten. Das mathematische Klavierspiel kann man halt nicht in zwei Wochen oder Monaten im Zeitraffer erlernen. Und wie viel Kraft und Gehirnschmalz wurde seitens der Hochschullehrenden verbraucht mit dieser Aufgabe, die eigentlich an der Schule verortet ist!

Die COSH-Gruppe

In Baden-Württemberg war bereits seit 2002 die COSH-Gruppe sehr engagiert. COSH steht für Kooperation Schule-Hochschule. Der Initiator, Prof. Dürrschnabel von der Hochschule Karlsruhe hatte die Philosophie, nicht gegen, sondern im Verbund mit der Bildungsadministration im Ländle zu arbeiten. Auch die Didaktik hatte er ins Boot geholt.

Das ehemalige Abitur-Musterland Baden-Württemberg hat von allen Bundesländern eigentlich den schlimmsten Absturz in der Schulmathematik erlebt. Das belegen Baden-Württembergische Aufgabensammlungen von Realschulabschluss-Prüfungen aus den 1970er Jahren [BWRe] und Abiturprüfungen aus den 1980er Jahren [BWGK] und [BWLK].

Es war das Verdienst der COSH-Gruppe, einen Mindestanforderungskatalog für ein WiMINT-Studium aufgestellt zu haben [COSH]. Er enthält eine Palette von Aufgaben, die alle Studienanfänger dieser Fächer eigentlich lösen können sollten. Der 2014 für Baden-Württemberg fertiggestellte Katalog COSH 2.0 wurde im Laufe der Zeit bundesweit anerkannt. Später erstellte die COSH-Gruppe auch einen solchen Katalog für die Physik, sowie Brückenkursmaterial und Mathe-Erklär-Videos.

Im Frühjahr 2019 war ich einmalig auf einer COSH-Tagung in Esslingen eingeladen. Sie fand in der Lehrerfortbildungseinrichtung des Landes Baden-Württemberg statt, ein sehr angenehmes Ambiente, eine sehr schöne Tagung.

Mein Eindruck ist, dass die COSH-Gruppe trotz ihres enormen Engagements nur in einigen Punkten bei der Bildungsadministration vorankam – z.B. konnte sie erreichen, dass die binomischen Formeln und einfache Wurzelgleichungen wieder in die Baden-Württembergischen Bildungspläne aufgenommen wurden. Auch wurden in Baden-Württemberg ab 2018 die CAS-Rechner aus dem Unterricht verbannt. Wer das erreichte, weiß ich allerdings nicht.

Abiturpannen und der Mathematik-Brandbrief

Jetzt komme ich wieder auf die zentralen Abiturprüfungen der Bundesländer zurück. In den neuartigen Abituraufgabenstellungen hatte es im Laufe der Zeit immer wieder einmal Fehler und Pannen gegeben. Vor allem das Hamburger Abitur mit seinen voluminösen Textaufgaben und sinnentrückten Einkleidungen, die den Abiturienten 5,5 Stunden Bearbeitungszeit abverlangten, geriet in die Kritik.

Im Jahr 2016 musste in Niedersachsen wegen einer verschwurbelten Modellierungs-Aufgabe das Abitur hochgepunktet werden. In Hamburg wurden im Frühjahr 2017 die Ergebnisse einer missratenen Vorabiturklausur schöngebessert [HH]. Also in kurzer Zeit Abiturpannen in zwei verschiedenen Bundesländern wegen der vertrackten Modellierungsaufgaben!

Nach diesen Debakeln kam mir die Idee, bei der KMK eine generelle Beschwerde einzureichen. Und zwar mit den Unterschriften möglichst vieler Kollegen, um dem Anliegen gehörig Nachdruck zu verleihen. Den Entwurf für ein entsprechendes Schreiben, das später als Mathematik-Brandbrief bekannt wurde, schickte ich in unseren Mitstreiter-Verteiler zum Gegenlesen.

Inhaltlich ging es um die textlastigen Abituraufgaben mit verqueren Modellierungen, um die lückenhafte Bereitstellung des klassischen Mittelstufen-Stoffes in der Schulzeit, den ausufernden Taschenrechnereinsatz und um die neuartigen kompetenzorientierten Lehrbücher, die den Mathematikstoff nur häppchenweise servierten und kaum Übungsaufgaben enthielten. Dazu konnten etliche der schon erschienenen Veröffentlichungen zitiert werden.

Heiko Knospe fand noch an einer Stelle des Schreibens eine elegantere Formulierung, und Herr Klein meinte, ich solle die Forderungen als offenen Brief an die KMK, das IPN und das IQB schicken.

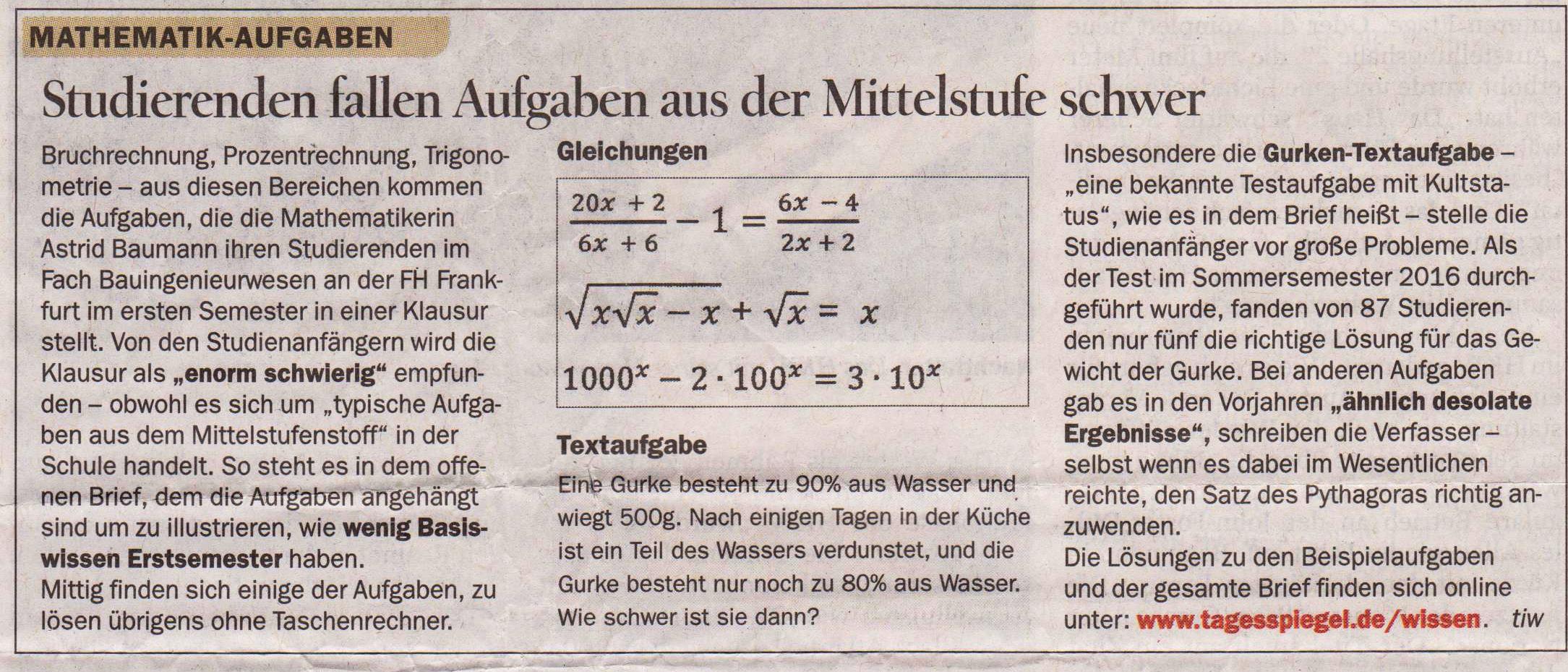

Dem Brief angefügt waren 25 Aufgaben, die man mit Mittelstufenstoff lösen konnte. Im Laufe der Zeit hatte ich sie in meinen Klausuren „Mathematik 1“ im Studiengang Bauingenieurwesen gestellt, und die Studenten hatten ziemliche Schwierigkeiten damit.

Darunter war auch eine Prozentrechenaufgabe aus dem COSH-Katalog, die nur ganz wenige Klausurteilnehmer korrekt gelöst hatten:

Um wie viel Prozent ändert sich der Flächeninhalt eines rechtwinkligen Dreiecks, wenn man eine Kathete um 20% verkürzt und die andere um 20% verlängert?

Fast alle Mitstreiter aus unserem Verteiler unterschrieben den Brief sofort. Anschließend sammelte ich weiter Unterschriften in meinem Bekanntenkreis von besorgten Mathematikdozenten, Lehrerinnen und Ingenieuren; insgesamt waren es ca. 130.

Am 17. März 2017 schickte ich den „Offenen Brief Mathematikunterricht und Kompetenzorientierung“ per Mail und Post ab, auch an die DMV, die Kommission Übergang Schule – Hochschule, sowie den Hochschullehrerbund, die Hochschulrektorenkonferenz und an Forschungsministerin Wanka.

Erst einmal passierte gar nichts. Doch vier Tage später hat ein Berliner Mitstreiter aus unserer Gruppe den offenen Brief dem Tagesspiegel zugespielt, und der ließ dann eine richtige Bombe platzen.

Er veröffentlichte am 22. März 2017 unseren Brief im Rahmen eines Artikels „Der Aufstand der Mathelehrer — Ein Brandbrief von mehr als 130 Professoren und Lehrkräften kritisiert die mangelnde Qualität des Mathematikunterrichts“ [T].

Im Gefolge von insgesamt drei Tagesspiegel-Artikeln berichteten dann auch viele Tageszeitungen — zumindest online — über den Brandbrief. Journale wie „Profil“ oder das „Berlin-Journal“ griffen das Thema auf. Besonders überraschend war für mich, welches große Echo und welche Diskussionen meine beigefügten Klausuraufgaben hervorriefen, sowohl bei Fachleuten als auch bei Laien.

Einige Aufgaben reizten die Journalisten und Zeitungsleser besonders zum Knobeln. Der Tagesspiegel und die Stuttgarter Zeitung forderten Lösungen dazu an, der Tagesspiegel richtete sogar ein online-Diskussionsforum eigens für die Brandbrief-Aufgaben ein.

Auf großes Interesse stieß eine bekannte Textaufgabe mit Kultstatus:

Eine Gurke besteht zu 90 % aus Wasser und wiegt 500 g. Nach einigen Tagen in der Küche ist ein Teil des Wassers verdunstet, und die Gurke besteht nur noch zu 80% aus Wasser. Wie schwer ist sie dann?

In der Aufgabenliste waren auch Bruch- und Wurzelgleichungen, sowie Textaufgaben zur Mittelstufengeometrie.

Während gefühlt die halbe Republik an diesen Aufgaben knobelte, wurde die PISA-Beauftragte, Frau Prof. Reiss, noch am selben Tag in einem Interview vom Tagesspiegel zitiert:

„Es ist ein fundamentales Missverständnis“, sagte sie, „dass die Schule die Schüler studierfähig abzuliefern hat. Die Schule ändert sich, weil ihre Bedingungen sich ändern. Auch der Fremdsprachenunterricht hat sich geändert. Es geht nicht mehr darum, die Grammatik zu beherrschen, sondern darum, sich ausdrücken zu können. Die Hochschulen können also auch nicht einfach Analysis und Algebra verlangen wie vor 20 Jahren: Wir an der TU München holen die Studienanfänger da ab, wo sie stehen.

Die von den Unterzeichnern des Brandbriefes angeführten Aufgaben sind genau solche, die man in der Regel heute nicht mehr im Studium braucht – und wenn man sie braucht, kann man sie sich aneignen.“ Zitat Ende.

Mit ihrer Aussage über die Hochschulreife hat sie sich selbst blamiert; der Tagesspiegel reagierte am nächsten Tag prompt darauf mit einem Artikel:

„Deutschland verrechnet sich“ [V-E].

„Die Studienanfänger da abholen, wo sie stehen“ war ein geflügeltes Wort in diesen Jahren geworden, sozusagen die propagierte neue Normalität in MINT-Studiengängen. Sie standen aber nicht felsenfest an einem Punkt, sondern quasi auf Treibsand, vor allem, seit im Jahr 2013 die ersten G8-Jahrgänge an die Hochschulen kamen.

Reaktionen auf den Brandbrief

Nach der Veröffentlichung des Brandbriefes meldeten sich täglich weitere Unterzeichner, die alle wie darauf gewartet hatten, ihren Unmut über die Mathematik-Krise kundzutun, insgesamt nach und nach noch ca.150. Diese setzten wir alle nach den Erstunterzeichnern mit auf die Protestliste.

Wir benannten drei Ansprechpartner für den Brandbrief; außer mir waren das noch OStD Markus Spindler vom Kreisgymnasium Halle, und Prof. Angela Schwenk, die in Berlin vom Tagesspiegel ausführlich interviewt worden war. Außerdem erstellte ich einen großen Verteiler, in den alle Brandbriefunterzeichner aufgenommen wurden. Dieser Verteiler platzte dann aber. Das ist durchaus erwähnenswert, aber eine andere Geschichte.

Über die Brandbriefaufgaben äußerten sich später auch die Mathematik-Didaktiker Herget und Elschenbroich sehr skeptisch bis abfällig in den Zeitschriften „Mathematik lehren“ [H] bzw. MNU-Journal [E].

Und eine Woche nach dem Tagesspiegel-Artikel kam nochmals eine dicke Überraschung:

Der Didaktik-Professor Rolf Biehler von der Uni Paderborn initiierte eine Gegenstellungnahme zu unserem Brandbrief. Darin meldeten sich insgesamt 53 Kompetenzen-affine Didaktikerinnen und Didaktik-Professoren zu Wort [G].

Tenor: Die Kompetenzorientierung ist nicht schuld an den Mathematikdefiziten der Studienanfänger. Die abnehmenden Kenntnisse der Studienanfänger in mathematischen Grundfertigkeiten wurden zwar bestätigt, sie seien aber seit den 1990er Jahren bekannt. Die erst 2003 eingeführten Bildungsstandards könnten daher nicht die Ursache sein. Es wurde appelliert, nicht die Lehrer zu diskreditieren (das hatten wir auch gar nicht getan!), sondern gemeinsame Anstrengungen am Übergang Schule-Hochschule zu unternehmen. Die Verbände GDM, DMV und MNU würden sich darum bemühen, und seien in ständigem Austausch, würden auch laufend Tagungen zur Lehrerbildung anbieten. Der Tagesspiegel brachte auch dazu einen Artikel und titelte am 30.März 2017 [T V-E]:

„50 Mathematikprofessoren verurteilen Mathematik-Brandbrief als schädlich.“

Danach trat ein Effekt ein, den Hans-Peter Klein so beschrieb: „Wenn sich die Fachleute streiten, zieht sich die Presse zurück“.

Am 20. April 2017, also einen Monat später, gab es noch eine Stellungnahme von der Mathematik-Kommission Übergang Schule – Hochschule „Zur aktuellen Diskussion über die Qualität des Mathematikunterrichts“, mit ähnlichem Tenor:

Mathematikdefizite existieren, an der Kompetenzorientierung liegt es nicht. Viele Ursachen wurden benannt: Wegfall der Leistungskurse im Zuge von G8, weniger Mathematikunterricht in der Mittelstufe, also weniger Zeit zum Üben, Erhöhung der Abiturientenquote [MKÜ]. Dazu gab es auch eine Veröffentlichung auf dem BLOG der DMV [DMV].

Die Übergangskommission war 2011 als Ansprechpartnerin der Bildungsadministration für die DMV, GDM und MNU ins Leben gerufen worden. Ihre Gründungsmitglieder Elschenbroich und Greefrath hatten an den Bildungsstandards mitgearbeitet. (Federführend bei der Erstellung der Mathematik-Bildungsstandards war der Didaktik-Professor Werner Blum von der Gesamthochschule Kassel, außerdem beteiligt war der Didaktik-Professor Michael Kleine von der Uni Bielefeld. Mehr Autoren habe ich nicht herausfinden können. Die Bildungsstandards für den Mathematikunterricht sind von niemandem persönlich unterzeichnet, wie das eigentlich bei jeder Veröffentlichung üblich ist. Eine Anfrage beim IQB nach den Autoren wurde nicht beantwortet.)

Die Übergangskommission veranstaltete auch eigene Brückenkurs-Tagungen, gern an der Uni Paderborn (2013, 2014) und im Mai 2017 eine Tagung in Münster: „Mathematik in Schule und Hochschule – Wie groß ist die Lücke und wie gehen wir damit um?“. Prof. Biehler war damals im Vorsitz der Übergangskommission und auch Adressat unseres Brandbriefes.

Den Brandbrief hatten wir ja an etliche Institutionen geschickt, zuvörderst an die KMK. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Frau Dr. Eisenmann, war die einzige der angeschriebenen Adressaten, die uns in einem persönlichen Brief antwortete. In dem Schreiben vom 26. April 2017 versprach sie, dass sich die KMK Zeit nehmen würde, „auf der Grundlage der Bildungsstandards diese Kritik zu prüfen“. Später ergab sich noch ein Email-Wechsel mit ihr, denn sie war andererseits durch den Gegenbrandbrief verunsichert und ruderte zwischendurch auch wieder zurück. Auch Franz Lemmermeyer hatte ihr zusätzlich geschrieben, speziell zur Situation des Mathematikunterrichtes in Baden-Württemberg.

Als eine von vielen positiven Reaktionen auf den Brandbrief erwähne ich den Antrag von Abgeordneten in der Bürgerschaft von Hamburgvom 31.5. 2017 [HHB], den Hamburger Mathematikunterricht wieder stärker an fachlichen Inhalten auszurichten.

Auf den offenen Brief der 50 Didaktiker reagierten wir mit einer „Kritischen Stellungnahme zur Kompetenzorientierung an Schulen und Hochschulen“, die wir am 28. August 2017 an die Adressaten KMK, BMBF, HRK, DHV und HLB schickten und auch ins Netz stellten [KSt].

Diese Stellungnahme wurde weder beantwortet noch von der Öffentlichkeit beachtet, trotz prominenter Unterschriften wie z.B. der von Josef Kraus. Das Thema war erst mal durch.

Am 3. November 2017 schrieb ich nochmals an die KMK, und thematisierte auch, dass im damals aktuellen „IQB-Bildungstrend“ Rechendefizite bei Grundschülern festgestellt worden waren [BE]. Zugleich reichte ich den aktualisierten Brandbrief mit inzwischen 287 Unterschriften ein. Auf dieses Schreiben antwortete Frau Dr. Eisenmann am 27. November und versprach, die Ergebnisse des IQB-Bildungstrends zu analysieren, und die Thematik in der KMK einzubringen.

Wir hofften, dass sich wirklich etwas bewegte, hatte doch Frau Dr. Eisenmann auch in Baden-Württemberg das unsinnige „Schreiben nach Gehör“ in der Grundschule abgeschafft. Aber es versandete wohl wieder alles in der KMK.

Ein zweiter Mathematik-Brandbrief

Im Jahr 2019 ergab sich nochmals ein günstiges Zeitfenster für einen neuen Anlauf. Und das kam so:

Im Jahr 2018 waren durch den Rapport Villiani-Torossian in Frankreich ähnlich katastrophale Entwicklungen im Mathematikunterricht öffentlich bekannt gemacht worden. Die beiden hochkarätigen Mathematiker, der Fields-Medaillen-Preisträger Cédric Villiani, und Prof. Charles Torossian von der Lyoner Universität, schlugen 21 Maßnahmen zur Verbesserung des Mathematikunterrichts an den französischen Schulen vor. Torossian wurde als Generalinspekteur des Ministeriums für Nationale Bildung berufen und sollte, beginnend von der Grundschule an, den Mathematikunterricht wieder fundiert ausrichten, weg von dem Laberfach, zu dem er verkommen war. Über diese Situation erschien am Anfang des Jahres 2019 ein Interview der Didaktik-Professorin Ilka Agricola mit Charles Torossian in den MDMV [R].

Im Februar 2019 gab in Deutschland die Übergangskommission ein Papier heraus, mit dem Titel „19 Maßnahmen für einen konstruktiven Übergang Schule –Hochschule“. Darin wurde seitens der Verbände DMV, GDM und MNU erstmalig gefordert, die Bildungsstandards zu konkretisieren. Allerdings wurden Brückenkurse als dauerhafte Maßnahmen am Übergang Schule – Hochschule propagiert, sogar ein „Studieren in verschiedenen Geschwindigkeiten“ [Koepf].

Im Frühsommer des Jahres 2019 gab es in etlichen Bundesländern nach den Abiturprüfungen Beschwerden und Petitionen wegen zu schwerer Modellierungs-aufgaben, nicht nur in Hamburg und NRW, sondern sogar in Bayern, wo 75 000 (!) Unterschriften dafür gesammelt worden waren, die Abiturnoten hochzusetzen.

Die Zeichen standen also überall auf Sturm (auch in Österreich gab es scharfe Proteste gegen die kompetenzoientierte Zentral-Matura).

In dieser Situation reagierten Franz Lemmermeyer, Wolfgang Kühnel, Hans-Peter Klein und Markus Spindler schnell und verfassten einen pointierten Artikel über die verhassten Modellierungsaufgaben in den Abiturprüfungen, der im Juli 2019 in der Zeitschrift PROFIL erschien:„Mathe-Abitur auf Irrwegen“ [Kü L Kl S].

Zeitgleich machten wir mit einem zweiten offenen Brief „Bildungsstandards im Schulfach Mathematik“ konkrete Änderungsvorschläge für alle drei Bildungsstandards, also für die Primarstufe (2004), Sekundarstufe I (2003) und Abiturstandards (2012). Dieser Brief hatte 30 (!) Seiten, sehr schön gestaltet von Wolfgang Büchel – so ein dickes Papier liest ja niemand, wenn es nicht schön gestaltet ist – und sage und schreibe 330 Unterzeichner; auch sehr prominente Mathematiker waren dabei, zwei ehemalige Präsidenten von Mathematiker-Vereinigungen [BB2].

Der Brief enthielt zahlreiche Beispiele. Mit konkreten missratenen Modellierungsaufgaben aus Abiturprüfungen kritisierten wir die Abitur-Bildungsstandards. Bezüglich der Primarstufenstandards forderten wir, dass das schriftliche Teilen verpflichtend hineingenommen wird (!), und die Stochastik in der Grundschule gestrichen wird. Diesen zweiten Brandbrief schickten wir im August 2019 an die KMK.

Die KMK-Präsidentschaft lag inzwischen beim hessischen Kultusminister Alexander Lorz. Er lud uns auf diesen zweiten offenen Brief hin zu einem KMK-Fachgespräch am 4. Dezember 2019 nach Berlin ein mit dem Titel „Ein rätselhafter Patient – Mathematikunterricht: Diagnose und Therapie“. [Anhang 2]

Das Fachgespräch wurde organisiert von IPN und KMK. Es fand im Sekretariat der KMK in Berlin Mitte statt. Eingeladen waren Vertreter aller Kultusministerien der 16 Bundesländer, die mit dem Thema Mathematikunterricht befasst waren. Eine riesige Tagung mit 90 Teilnehmern, die aber nur einen Nachmittag lang dauerte, von 14 -18 h.

Auch die COSH-Gruppe war eingeladen. Unsere Brandbriefgruppe war mit 8 Persönlichkeiten vertreten. Wir bekamen Gelegenheit, in verschiedenen Workshop-Gruppen unsere Kritik anzubringen, aber zu einer echten Diskussion kam es in der kurzen Zeit nicht.

Die von uns angemahnte Änderung der Bildungsstandards blieb aus. Kein Jota wurde geändert, auch nach zweimaligem späterem schriftlichem Nachhaken bei Frau Prof. Stanat nicht. Sie hat alles in die dafür zuständigen Arbeitsgruppen verwiesen, wie sie uns in einer Email vom 10. Februar 2020 mitteilte. Zur angekündigten Therapie des Patienten Mathematikunterricht kam es definitiv nicht. Der merkwürdige Titel des Fachgesprächs wurde übrigens im Laufe der Tagung nicht mehr erwähnt, ebenso wenig wie die Abiturpannen, unser zweiter offener Brief, und das Papier von Prof. Koepf zu den „19 Maßnahmen“. Auch wurde kein offizielles Protokoll erstellt.

Im Jahr 2020 schickten wir den zweiten offenen Brief daher direkt an jedes einzelne Kultusministerium in Deutschland, sowie an alle Teilnehmer des KMK-Fachgespräches aus den Ministerien. Wir erhielten hier und da eine Eingangsbestätigung, manchmal auch die Mitteilung, dieser Brief sei bekannt.

Im Juni 2025 | Astrid Baumann

Quellen

B

Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Mittleren Bildungsabschluss. Beschluss der KMK vom 4.3.2003

http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2003/2003_12_04-Bildungsstandards-Mathe-Mittleren-SA.pdf

Ban

H-J. Bandelt (2016) Entfachlichung durch Kompetenzorientierung. Mitt. Math. Ges. Hamburg 36 (2016), S. 103-130.

Zitiert in Artikel : https://condorcet.ch/2019/10/bildungszertruemmerung

PDF : https://condorcet.ch/2019/10/bildungszertruemmerung/?view=pdf&print=pdf

Bau

A.Baumann (2011) Eine kritische Betrachtung zum Thema „Modellierungsaufgaben“ anhand von Beispielen aus dem hessischen Mathematikabitur 2009. Mathematikinformation 55, S. 15–23.

http://mathematikinformation.de/wp-content/uploads/2021/12/MI55Baumann.pdf

BB2

Der Mathematik-Brandbrief Nr. 2 vom 16. August 2019. Bildungsstandards im Schulfach Mathematik

https://drive.google.com/file/d/16K80fJEEQFCX1CDlRCvE2moMlx6uBOky/view

BE

https://math.uni-paderborn.de/fileadmin-eim/mathematik/ag/rg/OEffentlichkeitsarbeit/EisenmannDrundKMKAn20171103.docx

auch: https://math.uni-paderborn.de/ag/rg/8/5-2/weitere-informationen

BM

H.-J. Bandelt, H.-J. Matschull (2016). Denken darf hier nur der Taschenrechner. FAZ, 28. Mai 2016.

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/forschung-und-lehre/streit-um-das-mathe-abitur-in-niedersachsen-14256230.html

BWRe

Hornschuh, H.-D. (1977) Mathematische Aufgabensammlung Realschulabschlußprüfung Baden-Württemberg 1971-1977. Ernst Klett Verlag Stuttgart.

BWGK

Arzt, K., Stark, J. (1992) Mathematik-Abitur Grundkurs 1983-1988. Die in Baden-Württemberg zentral gestellten Abituraufgaben mit ihren Lösungen. Ernst Klett Verlag Stuttgart.

BWLK

Arzt, K., Stark, J. (1992) Mathematik-Abitur Leistungskurskurs 1983-1988. Die in Baden-Württemberg zentral gestellten Abituraufgaben mit ihren Lösungen. Ernst Klett Verlag Stuttgart.

COSH

COSH – Cooperation Schule-Hochschule, Mindestanforderungskatalog Mathematik (Version 2.0) der Hochschulen Baden-Württembergs für ein Studium von WiMINT-Fächern 2014

https://cosh-mathe.de/wp-content/uploads/2021/12/makV3.0.pdf

DMV

Blog: Ein Brandbrief und seine Folgen

https://www.mathematik.de/Bildung/1464-ein-brandbrief-und-seine-folgen

E

H.-J. Elschenbroich, Ein Brandbrief kommt selten allein, MNU-Journal 3/2017, S. 207-209

https://www.mathematik.de/images/Blog/Dokumente/Elschenbroich_MNU_3_2017_207209.pdf

G

https://math.ch/kugu3/mathematik/Mathematiker_distanzieren_sich_vom_Mathematiker_Brandbrief.pdf

H

W.Herget, Die etwas andere Aufgabe, Mathematik lehren 202/2017, S. 48-49

Hess

Hessisches Kultusministerium, Landesabitur 2009 (Nachtermin); Mathematik Grundkurs (GTR/ CAS); Vorschlag A1

Hessisches Kultusministerium, Landesabitur 2009 (Nachtermin); Mathematik Grundkurs (CAS); Vorschlag A2

Hessisches Kultusministerium, Landesabitur 2009; Mathematik Grundkurs (TR); Vorschlag A2

HH

NDR.de (11.01.2017): Ärger um miese Probeklausur.

https://web.archive.org/web/20170113141718/http://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Zentral-Abi-Aerger-um-miese-Probe-Klausur,abitur282.html

HHB

HP

G. Henn; C. Polaczek (2007) Studienerfolg in den Ingenieurwissenschaften. In: Das Hochschulwesen, 55. Jg./Heft 5, S. 144-147.

http://www.hochschulwesen.info/inhalte/hsw-5-2007.pdf

Kn

H. Knospe (2012) Zehn Jahre Eingangstest Mathematik an Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen. Proceedings zum 10. Workshop Mathematik in ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen, Hochschule Ruhr-West, Mülheim an der Ruhr, S. 19-24.

https://web.archive.org/web/20170517132037if_/http://www.nt.th-koeln.de:80/fachgebiete/mathe/knospe/10jeingangstest_knospe.pdf

Koepf

W. Koepf, F. Götze, A. Eichler. G.Heckmann (2019) 19 Maßnahmen für einen konstruktiven Übergang Schule-Hochschule.

http://www.mathematik-schule-hochschule.de/images/Massnahmenkatalog_DMV_GDM_MNU.pdf

KSt

Kritische Stellungnahme zur Kompetenzorientierung in Schulen und Hochschulen (2017)

https://angewandte-didaktik.mathematik.uni-mainz.de/files/2019/05/2017-08-28-Kritische-Stellungnahmer-zur-Kompetenzorientierung.pdf

Kü L Kl S

F. Lemmermeyer, W. Kühnel, M. Spindler, H-P. Klein (2019), Mathe-Abitur auf Irrwegen, Profil, Juli/August 2019

https://bildung-wissen.eu/wp-content/uploads/2019/08/mathe-abitur-auf-irrwegen_profil2019.pdf

KW

R. Kaenders, Y. Weiss (2016) Die mathematische Schneeschmelze, MDMV 2016

https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/dmvm-2017-0027/html?lang=de

PDF : https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/dmvm-2017-0027/pdf?licenseType=free

L

F. Lemmermeyer (2014) Der Schwanz ist eine monoton fallende Exponentialfunktion

https://semelz.de/files/lemmermeyer.pdf

MaLeMINT

Mathematische Lernvoraussetzungen für MINT-Studiengänge — eine Delphi-Studie mit Hochschullehrenden

http://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/abteilungen/didaktik-der-mathematik/forschung-und-projekte/malemint/onlineveroeffentlichung

MI

Zeitschrift „Mathematikinformation“: http://mathematikinformation.de

MKÜ

Mathematik-Kommission Übergang Schule-Hochschule, Zur aktuellen Diskussion über die Qualität des Mathematikunterrichts 20.04.2017

https://ojs.didaktik-der-mathematik.de/index.php/mgdm/article/view/60

OMB+

Online-Mathe-Brückenkurs: https://www.ombplus.de/ombplus/public/index.html

R

Rapport Villiani — Torossian, deutsche Übersetzung von I. Agricola

https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/dmvm-2018-0034/html?lang=de

https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/dmvm-2018-0034/pdf?licenseType=limitedFree

https://www.mathematik.de/Bildung/2483-der-villani-torossian-bericht-zum-mathematikunterricht-in-frankreich

RW

Remus, D., Walcher, S. (2016) Die Entkernung des Mathematikunterrichts, PROFIL Juli-August 2016, 19-21.

https://bildung-wissen.eu/wp-content/uploads/2016/09/7_8_2016_Remus_Walcher.pdf

Siehe auch: https://www.youtube.com/watch?v=EpUpbWH28h4

Sch

A. Schwenk-Schellschmidt (2013) Mathematische Fähigkeiten zu Studienbeginn, Symptome des Wandels –- Thesen zur Ursache. DNH 1, S. 26-29.

http://www.et.tu-dresden.de/etit/fileadmin/user_upload/studienkommissionen/Seiten_aus_DNH_2013-1_01.pdf

T

https://www.tagesspiegel.de/wissen/brandbrief-gegen-bildungsstandards-der-aufstand-der-mathelehrer/19550928.html Ta G. Tartsch (2011), Notstand Mathematik, ein Projekt der Industrie- und Handelskammer Braunschweig. Mathematikinformation 55, S. 51–65. T V-E 50 Mathematikprofessoren verurteilen Mathe-Brandbrief als „schädlich“. Tagesspiegel 30.März 2017 V-E S. Vieth-Entus, Brandbrief zum Mathematikunterricht. Deutschland verrechnet sich. Tagesspiegel. 23. März 2017 W H. Walser (2011) Die Modellierung des schönen Scheins. Mathematikinformation 55, S. 3–14. Views: 156

http://mathematikinformation.de/wp-content/uploads/2021/12/MI55Tartsch.pdf

https://www.tagesspiegel.de/berlin/50-professoren-verurteilen-mathe-brandbrief-als-schadlich-5494894.html

https://www.tagesspiegel.de/berlin/deutschland-verrechnet-sich-2822377.html

http://mathematikinformation.de/wp-content/uploads/2021/12/MI55Walser.pdfAnhänge

Anhang 1 : „Lärmschutzwall“

Anhang 2 : Einladung zum KMK-Fachgespräch 2019